Aos 91 anos, o general Leônidas Pires Gonçalves, oficial da artilharia e ministro do Exército do Governo Sarney, recrudesceu: tirou o pijama, trocou a pantufa pelo coturno, armou o canhão, mirou a presidente Dilma Rousseff e bombardeou a Comissão da Verdade. Tudo isso numa entrevista à repórter Tânia Monteiro, de O Estado de S.Paulo (18 de maio), que funcionou como fogo de barragem para os velhos companheiros de farda envolvidos com a repressão, a tortura e o desaparecimento de presos durante a ditadura ardorosamente defendida pelo general quase centenário. É a voz militar mais graduada a contestar a determinação presidencial de investigar a verdade e é a opinião mais desastrada no coro cada vez mais idoso de velhos radicais que ainda respiram o ar saturado da Guerra Fria.

Leônidas defendeu o Exército (“sumariamente julgado e punido”), os militares (“injustiçados”), o ex-ministro da Defesa Nelson Jobim (“ele se colocava”) e atacou a presidente da República (“deveria ter a modéstia de esquecer o passado e olhar para a frente”), a Comissão da Verdade (“uma moeda falsa, que só tem um lado”) e os que clamam pelo fim da impunidade aos torturadores (“é impossível mexer na Lei da Anistia, fruto de um acordo no passado e que foi chancelada pelo Supremo Tribunal Federal”).

A bomba mais explosiva ficou para a resposta final, em tom de ameaça: “Se quiserem fazer pressão no Supremo, o Poder Moderador tem que entrar em atuação no país”. O general não fazia, aqui, uma menção nostálgica à bonomia dos monarcas da Casa de Bragança, que ocupou no Império brasileiro a posição de árbitro entre os poderes para dar estabilidade política à nação durante 67 anos, até o advento da República. Leônidas não clamava pelo império da moderação, mas brandia a ameaça da república da repressão, que quebrou a ordem constitucional em 1964 e impôs a anarquia ilegal da ditadura militar durante 21 anos de treva.

Exercício do cinismo

Um regime que teve muito poder e, como bem sabe o general Leônidas, nada teve de moderador. Fechou o Congresso três vezes, prendeu, torturou, sequestrou e matou milhares de opositores, violou a soberania da universidade e a independência dos tribunais, cassou mandatos políticos e aposentou professores, baniu e exilou opositores, fechou sindicatos e calou sindicalistas, amordaçou a imprensa e sufocou as artes, impôs o medo e jogou o país no porão de uma longa e nada branda ditadura de duas décadas, uma das mais sangrentas do Cone Sul do continente. O nostálgico general Leônidas agora quer repetir tudo aquilo, outra vez, sob o pretexto de ‘proteger’ o Supremo? Conta outra, general!…

A memória seletiva e precária do general esquece que a Lei da Anistia, ao contrário do que ele diz, não foi “fruto de um acordo”. Passou apertado, raspando, por apenas cinco votos (206 a 201) num Congresso dominado pelo partido da ditadura, a Arena, que mantinha sua maioria a ferro e fogo, à custa das cassações de mandatos e da violência do AI-5, para controlar o irrefreável crescimento da legenda da oposição, o MDB. A lei foi votada e formatada sob o arbítrio do general Figueiredo, em agosto de 1979, seis anos antes da queda do regime, num texto lapidado cuidadosamente pelos comandantes militares para acomodar uma esdrúxula invenção jurídica: o “crime conexo de sangue”, vil esperteza dos quartéis para equiparar torturados e torturadores com a mesma anistia — indiscriminada, desigual e injusta. Uma anistia costurada sob o molde caviloso da repressão para estender o espesso manto da impunidade sobre os crimes de quem nunca foi acusado, julgado, processado e condenado.

Com o cinismo que a idade avançada não desbotou, o general Leônidas tenta justificar os abusos de seus velhos companheiros de farda e truculência: “O soldado é um cidadão de uniforme para o exercício cívico da violência”, disse em entrevista a Geneton Moraes Neto da Globo News, sem explicar onde escavou este sofisticado raciocínio que nivela todos os exércitos pela vala comum do arbítrio. O general ignora os exemplos na História de forças armadas que se mobilizaram, em momentos cruciais, pela preservação de valores perenes da democracia e da civilização.

Fã clube do Reich

Um exército, esquece o cínico Leônidas, pode ser a reunião de homens fardados que lutam pelo exercício da liberdade contra o nazifascismo. Pode, por exemplo, ser a força armada que se levanta em defesa da Constituição, como fez o III Exército ao cerrar fileiras com o governador Leonel Brizola e o povo gaúcho na Campanha da Legalidade de 1961. Pode também se alçar pela afirmação da autoridade constitucional do presidente, como fez o marechal Henrique Lott para sufocar a quartelada golpista de 1955 que tentava bloquear a posse de Juscelino Kubitschek. O general Leônidas, aparentemente, devia ser na sua tenra juventude um cidadão fardado que se imaginava autorizado ao exercício cívico da violência contra a ordem constitucional e os direitos fundamentais da pessoa humana. Faz sentido.

Leônidas Pires Gonçalves perdeu a chance de ser um dos heróis brasileiros da luta da Força Expedicionária Brasileira contra o III Reich, na campanha na Segunda Guerra Mundial, simplesmente porque estava do lado errado. Aos 23 anos, foi alijado da FEB porque teve o azar de ser, na época, ajudante de ordens do coronel Álcio Souto, um notório simpatizante da Alemanha que o Brasil combateria, com seus pracinhas, na frente de batalha da Itália. No livro A Ditadura Derrotada, o jornalista Elio Gaspari conta que Souto, então comandante da Escola Militar do Realengo e chefe de Leônidas, costumava levar seus cadetes nos primeiros anos da guerra a um cinema do subúrbio carioca onde o adido militar da embaixada de Adolf Hitler costumava exibir filmes sobre os avanços avassaladores da blitzkrieg da Reich alemão. O filho Alvir, general reformado, negou tempos atrás estas empolgadas matinês, dizendo que o pai não era nazista: “Ele não admirava o Reich, mas sim o Exército alemão”, justificou, como se fosse possível separar uma coisa e outra.

Geisel e seu ídolo

O filonazismo verde-amarelo não era uma exclusividade do comandante do então tenente Leônidas, mas era extensivo aos chefes supremos do regime do Estado Novo, que se espelhava na pátria da Wehrmacht hitlerista. O major de artilharia Affonso Henrique de Miranda Corrêa, o segundo homem de Filinto Muller na chefia de polícia da ditadura de Getúlio Vargas, foi mandado à Alemanha para um estágio de um ano na Gestapo, onde acabou condecorado por seu chefe, Heinrich Himmler, o mentor da ‘solução final’ dos campos de concentração. Os dois maiores líderes militares do país, os generais Eurico Gaspar Dutra (ministro da Guerra) e Góis Monteiro (chefe do Estado Maior do Exército), não escondiam sua admiração pelo Reich.

Benito Mussolini e um admirador: o ex-capitão Ernesto Geisel

Dutra comemorou a queda de Paris sob o tacão nazista com uma festa em sua casa. Meses antes, Góis Monteiro fazia as malas para chefiar uma comitiva de oficiais que viajaria a Berlim para conhecer a “gigantesca obra de reconstrução nacional” da Alemanha quando o embarque foi abortado. As divisões Panzer de Hitler acabavam de cruzar a fronteira da Polônia, dando início à Segunda Grande Guerra. Um dos oficiais da comitiva que perdeu a instrutiva viagem foi um capitão chamado Ernesto Geisel, que se confessava um admirador do líder fascista italiano Benito Mussolini. No Brasil, a afeição de Geisel era reservada ao chefe de Leônidas, coronel Álcio Souto, que chegou ao generalato como chefe do gabinete militar do presidente Dutra, o simpatizante nazista que se rejubilou com o desfile das tropas hitleristas sob o Arco do Triunfo parisiense.

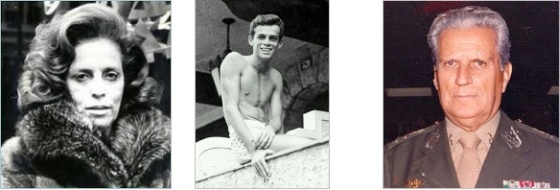

Leônidas e Herzog: “Um homem assustado faz qualquer coisa. Até se mata”

Susto e chocolate

Foi neste festivo entorno nacional-socialista que o futuro cidadão de uniforme Leônidas Pires Gonçalves forjou o seu cívico espírito da violência. “Na hora de dar chocolate, não se dá tiro. E, na hora de dar tiro, não se dá chocolate”, filosofou o general Leônidas na Globo News. Debochado, o ex-ministro do Exército desdenha das vítimas da repressão: “Quem começa guerra não pode lamentar morte”. Ironiza as denúncias (“Hoje todo mundo diz que foi torturado para receber a bolsa-ditadura”) e duvida do assassinato do jornalista Vladimir Herzog sob torturas no DOI-CODI de São Paulo, em 1975: “Eu não tenho convicção de que Herzog tenha sido morto… um homem não preparado e assustado faz qualquer coisa. Até se mata”, explicou a Geneton Moraes Neto.

O Leônidas que bate em Dilma e na Comissão da Verdade com espartana disciplina desenvolveu a exótica teoria de que os maiores líderes do regime deposto — Jango, Brizola, Prestes, Arraes — não foram exilados. “Eles saíram do Brasil porque quiseram. Eram fugitivos”, zombou o general, que tem a absurda certeza dos justos no regime injusto da ditadura: “Nós nunca prendemos ninguém que não tenha feito nada. De todas as pessoas presas, ninguém era inocente. Todos eles tinham alguma coisa que estavam cometendo de errado”. Na lógica cartesiana de Leônidas, a simples prisão já era, por si só, a condenação, líquida e certa. Os ídolos nazistas dos velhos comandantes de Leônidas ficariam orgulhosos do provecto general, ainda rijo na sua pétrea subordinação ao autoritarismo.

Desafio aos desaparecidos

Durante quase três anos da fase mais turbulenta da ditadura, de abril de 1974 a fevereiro de 1977, Leônidas foi o chefe do Estado-Maior do I Exército, sediado no Rio de Janeiro. Como tal, era o comandante imediato do DOI-CODI baseado no quartel da Polícia do Exército na afamada rua Barão de Mesquita, um dos endereços mais sinistros da repressão no Brasil.

Quando o quartel general do I Exército esteve sob o comando do general linha-dura Sylvio Frota, entre julho de 1972 e março de 1974, conforme apurou o jornal O Globo, o DOI-CODI carioca era um centro de morte. Naquele espaço de 21 meses, contou o jornal, morreram 29 presos nas suas masmorras, então sob a administração do notório major Adyr Fiuza de Castro, um dos radicais mais temidos do regime. Pois bastou que ele chegasse ali em abril de 1974, diz o general Leônidas, e a paz celestial dos anjos se instalou naquele antro de terror e violência. “Não houve tortura na minha área”, jurou ele na Globo News. Na semana passada, n’O Estado de S.Paulo, o general voltou a desafiar: “Nunca apareceu nada, nem ninguém, que tivesse alegado ter sido torturado. Eu já desafiei que alguém se apresentasse na TV e nunca apareceu nada”.

Joaquim Pires Cerveira, Rubens Paiva e Eduardo Collier: incinerados, desaparecidos

Não apareceu, talvez, porque os desaparecidos jamais reapareciam, naqueles tempos amargos em que não se dava chocolate na hora de dar tiro. De acordo com o Dossiê Ditadura — Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil 1964-1985, publicado em 2009, a lista oficial de 138 desaparecidos políticos no país registra 31 nomes que se evaporaram no Rio de Janeiro entre 1970 e 1978. Desses, seis desapareceram justamente nos anos de 1974 e 1975, quando o DOI-CODI do Rio, que coordenava a repressão na área, estava sob o comando direto do general Leônidas. Integram a lista Armando Teixeira Frutuoso, Fernando Augusto Santa Cruz Oliveira, Jayme Amorim Miranda, Orlando da Silva Rosa Bonfim Júnior, Thomaz Antônio da Silva Meirelles Neto e Eduardo Collier Filho, que jamais poderão desmentir o general porque estão irremediavelmente desaparecidos.

Morte no entorno do general

Sabe-se agora o destino final de apenas um deles: o jovem pernambucano Eduardo Collier Filho, 25 anos, foi preso pelo DOI-CODI carioca em 23 de fevereiro de 1974, dois meses antes da providencial chegada do general Leônidas ao Rio, e acabou tempos depois virando cinzas num forno de uma usina de açúcar de Campos, interior fluminense, usada pela repressão para eliminar vestígios dos desaparecidos. A confissão foi feita pelo ex-delegado do DOPS capixaba Cláudio Guerra, que acaba de lançar Memórias de Uma Guerra Suja, um livro devastador sobreas atrocidades do regime que dava pouco chocolate e muito tiro.

Outros seis militantes da esquerda, da lista carioca de 31 desaparecidos, sumiram em 1973, um ano antes de Leônidas desembarcar no DOI-CODI do Rio. Entre eles, Caiupy Alves de Castro, Ramires Maranhão do Vale, Umberto Albuquerque Câmara Neto, Vitorino Alves Moitinho, Honestino Monteiro Guimarães — e o ex-major do Exército Joaquim Pires Cerveira, 50 anos, sequestrado em Buenos Aires pela ‘Operação Condor’ e trazido ao Brasil clandestinamente pelo delegado Sérgio Fleury, do DOPS paulista. Cerveira foi visto no DOI-CODI da Barão de Mesquita, duramente torturado, e acabou também incinerado no forno da usina, conforme denúncia do delegado Guerra.

A estilista Zuzu Angel e Stuart Jones: “Se aparecer morta, será obra dos assassinos de meu filho”.

No ano da graça de 1971, sumiram outros 10 militantes da lista de 31 desaparecidos do Rio, incluindo o deputado Rubens Paiva e Stuart Edgar Angel Jones, 26 anos, filho da estilista Zuzu Angel. Ela passou os cinco anos seguintes denunciando ao mundo a responsabilidade direta da ditadura brasileira na tortura e morte do jovem. Fez isso, incansável, até a estranha madrugada de abril de 1976 em que o carro que dirigia, um Karmann-Ghia, capotou no túnel Dois Irmãos e despencou na ladeira da Estrada da Gávea, morrendo na hora — um acidente forjado pelo DOI-CODI carioca do achocolatado general Leônidas, conforme denúncia do ex-delegado Cláudio Guerra. Uma semana antes do acidente, Zuzu deixara na casa do compositor Chico Buarque de Holanda um documento em que escreveu:. “Se eu aparecer morta, por acidente ou outro meio, terá sido obra dos assassinos do meu amado filho”.

A nostalgia de 1964

Quando essas coisas sinistras aconteceram, o general Leônidas era o chefe imediato da central de repressão mais ativa e bem informada do Rio de Janeiro. Mas as cenas estranhas que atormentavam a cidade e a alma brasileira pareciam não dizer respeito ao chefe do Estado-Maior a que se subordinava o DOI-CODI, que o general Leônidas garantia estar subitamente domado em sua pacífica administração. Os desaparecimentos que teimavam em acontecer nas redondezas e nos porões, aparentemente, não quebravam a imaculada mansidão de seu comando: “Desafio, desafiei lá e desafio agora alguém que tenha sido torturado, ou tenha sofrido qualquer restrição maior do que as técnicas nos prometiam, que era o isolamento”, repete Leônidas.

O general e a ‘Chacina da Lapa’: “Pagamos pela delação da cúpula do PCdoB”

O general não nega, com a vaidade previsível, a responsabilidade direta pela chamada “Chacina da Lapa”, a morte da cúpula do PCdoB numa casa do bairro paulistano onde o partido se reunia em dezembro de 1976 para avaliar a guerrilha do Araguaia. A revelação nasceu no comando de Leônidas, que admitiu ter pago R$ 150 mil à filha de um ex-dirigente da organização, Manoel Jover Telles, para delatar o dia e o local do encontro. A operação de cerco e extermínio foi planejada na central de repressão da rua Barão de Mesquita pelo coronel Freddie Perdigão, chefe da Agência Rio do SNI e braço executor (lato sensu) do DOI-CODI, conforme denuncia o ex-delegado Guerra. “Pagamos aos presos para eles delatarem os outros”, explicou-se o general Leônidas, com a convicção do soldado dedicado ao exercício cívico da violência. Ele não se arrepende do que enfrentou: “Guerra é guerra”, disse na Globo News. “Guerra não tem nada de bonito — só a vitória. E nós tivemos. A vitória foi nossa. Porque este país caiu na democracia que nós queríamos”.

Agora, assustado com a aparição da Comissão da Verdade que ameaça dissecar a ‘democracia’ e o ciclo de violência em que caiu o país que queriam os militares em 1964, o general Leônidas ameaça resistir à pressão da verdade com o surrado tacape do ‘poder moderador’. Alguém precisa avisar ao veterano golpista dos idos de 64 que a democracia brasileira já não teme cara feia, nem se assusta com fantasmas do passado.

Mais consolador ainda seria ouvir dele um educado e cabal pedido de desculpas ao país pela grosseria. Na sua idade, o velho e imoderado chefe militar não merece nada mais do que um chocolate. Por favor, general Leônidas, volte às pantufas!

* Luiz Cláudio Cunha é jornalista

[cunha.luizclaudio@gmail.com]

A lista dos 31 desaparecidos no Rio de Janeiro, segundo o Dossiê Ditadura — Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil 1964-1985, publicado em 2009:

. Antônio Joaquim Machado, 31 anos, desaparecido em 1971

. Armando Teixeira Frutuoso, 54, desaparecido em 30/8/1975

. Boanerges de Souza Massa, 34, desaparecido em 1972

. Caiupy Alves de Castro, 45, desaparecido em 21/11/1973

. Carlos Alberto Soares de Freitas, 32, desaparecido em 1971

. Celso Gilberto de Oliveira, 25, desaparecido em 10/12/1970

. Eduardo Collier Filho, 26, desaparecido em 23/2/1974

. Félix Escobar Sobrinho, 47, desaparecido em agosto de 1971

. Fernando Augusto Santa Cruz Oliveira, desaparecido em 1974

. Heleny Telles Ferreira Guariba, 30, desaparecida em 1971

. Honestino Monteiro Guimarães, 26, desaparecido em 1973

. Ísis Dias de Oliveira, 30, desaparecida em 1972

. Ivan Mota Dias, 28, desaparecido em 1971

. Jayme Amorim Miranda, 48, desaparecido em 1975

. Joaquim Pires Cerveira, 50, desaparecido em 1973

. Joel Vasconcelos Santos, 23, desaparecido em 1971

. Jorge Leal Gonçalves Pereira, 31, desaparecido em 1970

. Mariano Joaquim da Silva, 41, desaparecido em 1971

. Norberto Armando Habeger, 29, desaparecido em 1978

. Orlando da Silva Rosa Bonfim Júnior, 60, desaparecido em 1975

. Paulo César Botelho Massa, 26, desaparecido em 1972

. Paulo Costa Ribeiro Bastos, 27, desaparecido em 1972

. Paulo de Tarso Celestino da Silva, 27, desaparecido em 1971

. Ramires Maranhão do Vale, 22, desaparecido em 1973

. Rubens Beirodt Paiva, 41, desaparecido em 1971

. Sérgio Landulfo Furtado, 21, desaparecido em 1972

. Stuart Edgar Angel Jones, 26, desaparecido em 1971

. Thomaz Antônio da Silva Meirelles Neto, 36, desaparecido em 1974

. Umberto Albuquerque Câmara Neto, 26, desaparecido em 1973

. Vitorino Alves Moitinho, 24, desaparecido em 1973

. Walter Ribeiro Novaes, 31, desaparecido em 1971

Fonte – Sul 21