A casa modesta, com paredes descascadas que há muito não veem uma mão de tinta, fica em uma rua às margens da linha do trem, em Madureira, zona norte. É guardada por Baudelaire, um cão mestiço de grande porte, conhecido pelos vizinhos como Bandolé.

De lá Maria Helena Gomes de Souza defende a memória do marido, o médico psiquiatra Amílcar Lobo, morto em 1997 aos 58 anos, personagem polêmico da história recente do Brasil. Recém formado em Medicina, Lobo trabalhou no Batalhão da Polícia do Exército na rua Barão de Mesquita, na Tijuca, Rio.

Entre 1970 e 1974, dizem seus acusadores, examinou presos políticos e atestou se tinham ou não condições de continuarem sendo submetidos às sessões de tortura.

Maria Helena diz que ele “não era o responsável pela tortura” e que o crime do marido foi a omissão. “Ao ser chamado na frente de todos aqueles oficiais, ou Amílcar fazia ou ia ser torturado. Peço perdão por meu marido não ter tido coragem”.

Quando a filha, estudante de jornalismo de 21 anos, disse que não tinha condições de defender o pai, Maria Helena resolveu colocar um ponto final. “Temos nossa responsabilidade, mas não posso passar o resto da minha vida sendo apontada como a viúva do torturador”.

Ao longo de três horas e em meio a crises de choro, Maria Helena contou à Folha sua história:

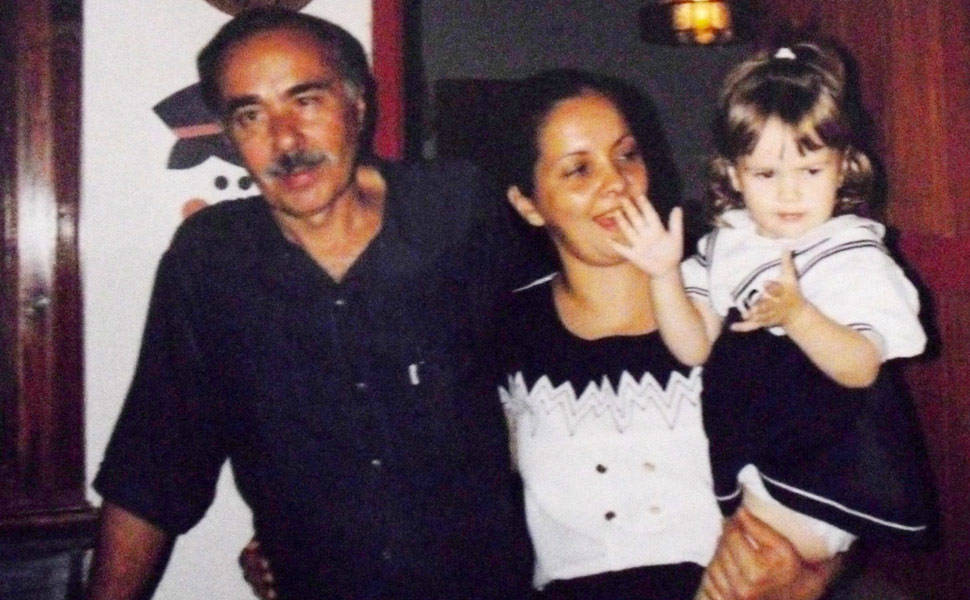

Quando a Comissão da Verdade foi criada, pedi à minha filha que se preparasse porque surgiriam histórias negativas sobre o pai dela. Quando ele morreu [em 1997, aos 58 anos] Alessandra tinha 5 anos. O primeiro impacto veio em uma aula na faculdade. A professora levou um artigo para discussão no qual se chamava Amílcar de torturador. Ela saiu da sala chorando, queria abandonar a matéria. Disse a ela que não adiantava fugir. “Você vai ter que enfrentar e dizer que é filha de Amílcar Lobo”.

Algum tempo depois houve uma audiência pública da Comissão da Verdade na faculdade e ela me pediu que fosse porque não se sentia em condições de defender o pai. A questão não é defender, é se posicionar diante dos fatos. Não sei se a Comissão da Verdade vai concluir alguma coisa, mas é o momento de assumirmos nossas responsabilidades.

Quando Amílcar escreveu o livro [“A Hora do Lobo, a Hora do Carneiro’, editora Vozes, 1989], queria expiar sua culpa. Antes de morrer ele me disse: “a única coisa que você tem de herança é continuar minha luta para expiar minha culpa. Não posso carregar toda a responsabilidade, mas não deixe de assumir a minha culpa”.

Em 2002 entrei com um pedido de indenização na Comissão de Anistia. Foi uma audácia. A esquerda ficou uma fera comigo, mas eu sou uma perseguida política até hoje. Já perdi vários empregos por ser a mulher e depois a viúva de Amílcar Lobo.

O processo está parado. Ninguém diz não, mas também não dizem sim. Ninguém é hostil, mas o silêncio dói mais do que a hostilidade. Se eu não tenho direito, que me digam isso. O processo ficou parado de junho de 2008 até agosto de 2012. Escrevi para a presidente Dilma: “a senhora que diz que precisou se calar para sobreviver, meu marido também, e sou punida por isso até hoje”. Aí o processo andou um pouquinho, mas voltou a parar.

Conheci Amílcar quando fui trabalhar como sua secretária no consultório em Copacabana [em 1974]. Tinha 14 anos, vinte a menos do que ele, que estava saindo da Polícia do Exército. Começamos a namorar quando eu já tinha 21 anos.

Lembro de um dia em que fiquei deslumbrada quando o general Sylvio Frota 1 [então ministro do Exército] apareceu no consultório. A avenida Nossa Senhora de Copacabana foi fechada pelos batedores. Achei fantástico o Amílcar ser visitado por alguém tão importante.

Foi a primeira vez que tive contato com essa história toda. Ele foi lá porque Amílcar queria dar baixa do Exército. Para ficar na ativa, precisava fazer uma prova. Faltou porque queria sair. Mas ele tinha visto demais, ouvido demais para o Exército deixá-lo ir.

Amílcar atendia um paciente quando Frota entrou mandando que eu interrompesse a sessão. Eu expliquei que não podia, que era um consultório de psicanálise.

“Você sabe com quem está falando?”. Eu sabia e respondi: general Sylvio Frota. Quando o paciente saiu, Frota entrou gritando: “Você faltou à prova, eu disse que não faltasse, que você tinha que se manter no Exército, você vai se arrepender amargamente”. Amílcar foi inflexível. Ouvia a voz baixa dele dizendo “eu não vou, general”. “Então arque com as consequências dos seus atos”, respondeu Frota aos berros.

Editoria de Arte/Folhapress

Amílcar mandou dispensar os dois pacientes da tarde e ficou trancado no consultório. Não deu uma palavra.

Se meu marido tivesse sido conivente e obedecido a ordem do Frota, hoje eu seria viúva de general. Estou desempregada e vivo com pensão de R$ 829. Foi o que Amílcar me deixou. Minha filha recebe R$ 900 em um estágio. É assim que vivemos. E ainda tenho que ouvir que sou a viúva do torturador?

Uma vez estava em uma festinha infantil com Alessandra e ouvi uma mãe dizer para o filho: “sai de perto que ela é filha do lobo mau”.

Quando minha filha disse que não tinha condições de defender o pai, eu resolvi que isso ia ter um fim. A Comissão da Verdade vai ter que me ouvir. Chega de contar histórias erradas.

Amílcar foi conivente com a tortura? Foi. Está na hora de assumirmos nossos papéis.

Outro dia conversei com Cid Benjamin 2 [jornalista, participou do sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick em 1969]. Tinha uma imagem horrível dele, gritando no dia do julgamento do Amílcar [em 1987 pelo Conselho Regional de Medicina, quando perdeu seu registro de médico] que tinha levado 17 pontos na cabeça sem anestesia. Pedi desculpas a ele, eu lhe devia isso, mas queria que ele entendesse que, naquele contexto, quando o Amílcar foi chamado na frente de todos aqueles oficiais, ou fazia ou ia ser torturado como ele. Eu pedi perdão por meu marido não ter tido coragem, porque ele conhecia de perto o que era a tortura.

Quando eu saí do julgamento nesse dia, encontro um amigo do Amílcar, do Exército, que sorriu para mim como se dissesse “bem feito, ele não quis ser aliado dos militares e foi escorraçado e maltratado pela esquerda”.

Amílcar tinha momentos de grande depressão. Tinha problemas com os outros psicanalistas, mas nunca enfrentou o problema. Se você fosse o chefe de um grupo de psicanalistas e soubesse que um deles participou de torturas, o que faria? Tem que tratar esse cara. Mas todo mundo preferiu ignorar o assunto. Quem ia mexer com o Exército naquela época? Quem ia dizer algo contra o que estava acontecendo?

Então, não aceito a responsabilidade ser colocada somente nele. Quando se fala em tortura, em médicos, se fala em Amílcar Lobo. Por que só ele? Por isso eu quero tanto ir à Comissão da Verdade. Está na hora de chegar lá e dizer Amílcar atendeu fulano, viu sicrano ser morto. Enquanto ficarmos nessa conversa de que o Exército não torturou, que o Herzog se enforcou, não vamos sair do lugar. Eu continuo sendo apontada como a viúva do torturador.

Tive noção exata de toda a história dele quando o consultório foi invadido por Inês Etienne Romeu 3 [torturada em 1971, ficou presa até 1979] e outros ex-presos políticos [identificado, Amílcar Lobo foi surpreendido com a ida de 15 deles a seu consultório, em 1981]. Ele era uma pessoa boa de se lidar, foi aluno do São Bento [tradicional escola católica do Rio], era muito culto, o que me fazia ter dificuldade de associá-lo à figura de um torturador.

Ele entrou para o Exército em 1970, quando terminou a faculdade de medicina, para cumprir o serviço militar obrigatório. Contava que tinha ficado feliz porque ia servir no quartel da Polícia do Exército na Barão de Mesquita [na Tijuca, zona norte do Rio]. Era tão alienado que ficou feliz porque era perto da casa dele.

Quando Inês o descobriu, Amílcar foi chamado pelo Exército. Em um encontro com o general Walter Pires 4 [ministro do Exército de 1979 a 1985] ouviu que se falasse sobre o que tinha visto, ia comprometer todo o processo de abertura política. Amílcar se sentiu sozinho, com muito medo e começou a achar que seria morto pelo Exército.

Algum tempo depois, ele voltava do Rio para Vassouras de moto quando, na serra, achou que um Opala o seguia. Parou na porta de uma delegacia esperou o carro passar. Mais adiante, o Opala saiu do acostamento e freiou na frente dele. Amilcar caiu da moto e só não morreu porque o caminhoneiro que vinha atrás conseguiu parar.

Quando soube, achei que a esquerda tinha tentado matá-lo. Liguei para um número que o Exército tinha deixado com ele para casos de emergência. No hospital apareceu um homem que se identificou como dr. Roberto e olhava muito tudo. Amílcar o reconheceu como alguém do Exército e teve a certeza de que tentaram matá-lo.

Depois desse atentado, ele ainda tentou voltar a clinicar no Rio. Tinha alguns pacientes, mas seu estado emocional era instável. E veio o segundo atentado. Ele chegava para trabalhar quando homens anunciaram um assalto e entraram com ele no consultório. Cortaram o fio do telefone, o amarraram e deram uma injeção. Amílcar foi encontrado desacordado por um paciente. Fizeram com ele o mesmo que tinham feito com o Baumgarten 5 [o jornalista Alexandre Baumgarten, morto em 1982]. O Baumgartem morreu. O Amílcar ficou com uma sequela cardíaca que o levou à morte anos depois.

Amílcar tentou de várias formas fazer terapia, mas ninguém o aceitava. Nenhum dos amigos tinha hora para atender Amílcar Lobo. Ficou sozinho. Uma vez ele foi na casa de um amigo psicanalista porque precisava conversar. Ele estava com um grupo em casa e mandou dizer que não podia recebê-lo.

A primeira denúncia dele foi feita contra a minha vontade. Estávamos no sítio vendo o “Fantástico” e ouvimos a notícia da reabertura do caso Rubens Paiva 6 [em 1986]. Ele me disse: “Eu atendi Rubens Paiva”. Sabia que ele tinha atendido um deputado que estava muito roxo, mas não tinha ideia de quem era. Sabia que ele tinha atendido [Vitor Luiz] Papandreu, que morreu com um tiro na testa, cena com a qual ele sonhava muito. Imagina: você está sentada em um sofá conversando com uma pessoa que não fala mais coisa com coisa, e alguém diz: ‘não tem jeito não, né, Lobo?”, tira uma pistola e dá um tiro na testa dessa pessoa? [Papandreu morreu em 1971 na “Casa de Petrópolis”, centro de tortura na cidade serrana]. Ninguém pode dormir tranquilo depois de passar por isso.

Pedi para ele, pelo amor de Deus, para não mexer com o caso Rubens Paiva. Estávamos esquecidos lá. Eu fazia o curso normal. Vivíamos com o que produzíamos no sítio. Ele tentava reconstruir a vida, mas o passado não deixava.

Um dia ele veio ao Rio sozinho e fez a denúncia à “Veja” [em reportagem publicada em setembro de 1986. Lobo contou ter examinado o deputado, bastante ferido, em uma cela no quartel da Polícia do Exército da rua Barão de Mesquita, na zona norte do Rio. A versão oficial era de que Paiva tinha sido sequestrado por militantes da esquerda quando era transportado por militares].

O Conselho Regional de Medicina abriu um processo contra ele, que acabou perdendo o registro profissional.

Perdemos o sítio, perdemos tudo. Alguns anos depois, quando faltou o pão na nossa mesa e eu estava grávida, eu disse para ele: ‘Você viu a merda que você fez? E agora, vamos viver de quê?’ [Maria Helena começa a chorar]. Ele me olhava, com um ar de resignação.

Até plantar e colher tomates em uma roça eu fiz, tudo para nos manter. Ele assistia aquilo tudo, me olhava e não dizia nada. Deixava aquela criança com ele e ia para roça. Fui deixando ele de lado porque tinha que trabalhar para sobreviver. Um homem que teve tudo… Sem o sítio, tivemos que voltar para o Rio, para essa casa que meu pai me emprestou. Eu trabalhava o dia todo como professora primária, o único diploma que eu tinha.

Passei muitas situações difíceis. Perdi empregos por ser casada com ele. Uma vez saiu uma matéria no “Fantástico” dizendo que ele tinha perdido o direito de clinicar. Dias depois estava na igreja e me pediram para levar a bíblia na procissão. No final da missa veio uma mulher, com o dedo na minha cara e começa a gritar: “quem é você para carregar a bíblia com essa mão suja!”. Suja de quê? [mais choro]. Eu não posso permitir que minha filha passe por isso.

Disse para ela não estudar jornalismo. Ela acompanhava meu sofrimento a cada reportagem que saia. Eu disse que ela estava maluca, que os algozes do pai dela foram os jornalistas. “Não, mãe, os algozes do meu pai estão na direita e na esquerda”.

Quando ele lançou o livro, o Tortura Nunca Mais foi para a porta da livraria para impedir as pessoas de comprarem. Não souberam acolher o Amílcar e tudo o que ele tinha para contar. Os militares batiam palmas, porque isso era o que eles queriam que a esquerda fizesse.

Estou desempregada há um ano. Trabalhava em uma ONG de capacitação para tratamento de dependentes químicos, mas o programa terminou. De vez em quando trabalho etiquetando roupas em uma fabriqueta no fim da minha rua. Quando tem trabalho, eles me chamam.

Eu já paguei minha conta, mais do que deveria. Eu não tenho identidade, sou só a viúva e isso me incomoda. Quero colocar um ponto final nessa história, quero elucidar os fatos para que minha filha não continue a ler nos jornais que a última pessoa que viu o deputado Rubens Paiva foi o torturador Amílcar Lobo.

Ele não foi um torturador. Nisso eu bato pé. Vamos ver quais crimes ele cometeu, vamos investigar a sério. Não posso carregar uma culpa que não é só nossa. Digo “nossa” porque quando você realmente casa com alguém, adquire o ônus e o bônus. Assumi a união com Amílcar Lobo em todos os sentidos. E eu fiquei com essa herança mal resolvida.

Amílcar era o médico que atendia os torturados sim, mas não era o responsável pela tortura. Foi omisso? Foi, porque não tinha para quem pedir ajuda. Queria que alguém me dissesse a quem ele poderia recorrer e onde iria pedir asilo político. O que ele poderia ter feito? A esquerda queria punir alguém e eu dou razão a eles, mas puniram a pessoa errada. Puniram o aspirante. E o comandante, estava fazendo o quê lá dentro? A responsabilidade toda é do aspirante?

Nunca me arrependi de ter casado com ele, mas, numa briga, eu disse que ele tinha feito muito mal em não ter aceitado o acordo com o Exército [volta a chorar]. Ele olhou para mim e disse, com muita resignação: “Se você quiser, eu posso ir embora”. Eu tenho muito remorso disso.

Alessandra retardou a morte dele. Na relação dos dois, tudo era permitido. Pequenininha, ela já falava coisas como o a individualidade do ser, livre arbítrio. Com ele, tudo era permitido enquanto eu não chegasse. Ele deu à filha toda a liberdade, todo o amor que podia dar, todo o conhecimento que ele tinha. Ele vivia daquele passado, achava que ia esclarecer aquilo tudo.

As últimas palavras deles para mim foram “continua minha luta, expia a minha culpa, não deixa a minha filha ter essa visão do pai”.

Fonte – Folha de S.Paulo